Почему некоторые дети не могут заговорить, даже если знают ответ

Есть дети (и подростки), которые отлично знают ответ на вопрос, но не могут сказать его вслух. Не потому что ленятся или стесняются. А потому что буквально замирают.

Учительница говорит: «Кто скажет, что получилось?»

В классе тишина. Глаза всех направлены на ребёнка. Он смотрит в стол. Ни «да», ни «нет». Просто — стоп.

🔹 Что происходит?

Такое поведение не всегда связано с характером или застенчивостью. Чаще — с очень глубокой установкой, сформированной телесно:

«Если я стану видимой — это опасно.»

Это может быть связано с:

-

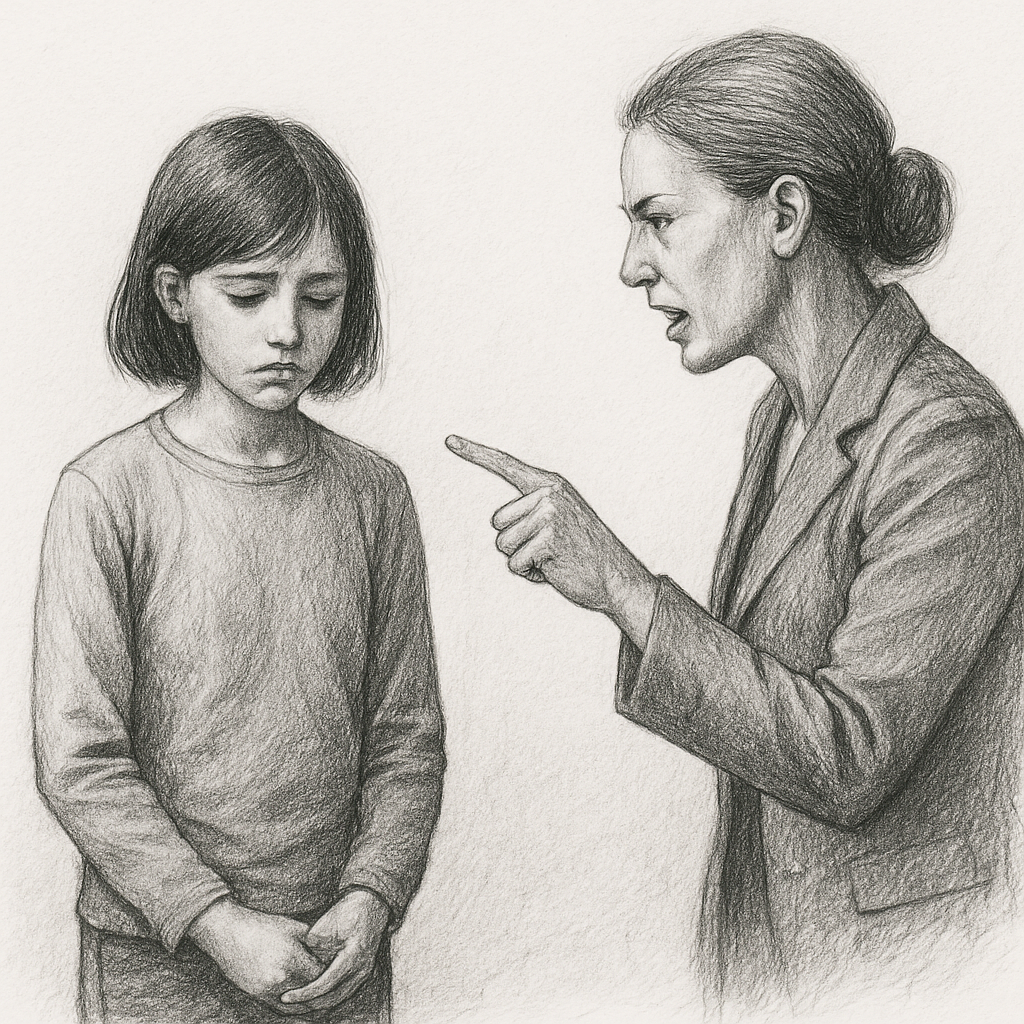

травматичным опытом (наказания, крик, угрозы, унижения),

-

гиперконтролем со стороны родителей — где не поощрялась автономия,

-

эмоциональной небезопасностью в школе или дома,

-

дизорганизованной привязанностью — когда фигура взрослого была одновременно и пугающей, и необходимой.

🔹 Как это выглядит?

-

Ребёнок не отказывается, а исчезает.

-

Не говорит, даже если знает.

-

Не может взять тетрадку, подойти, произнести.

-

Может участвовать в хоре — когда говорит не один.

-

Боится быть выделенным, даже если это доброжелательное внимание.

🔹 Что с этим делать?

1. Не требовать усилия.

Дети в этом состоянии не могут «собраться с духом» — они просто выключаются. Требование только усиливает заморозку.

2. Не путать с упрямством.

Это не «не хочу», это «не могу». Это не протест, а стратегия защиты.

3. Замечать, где ребёнок способен включиться.

Если он может говорить хором — это уже контакт.

Если может делать синхронно с другими — это уже связь.

4. Давать опыт безопасного действия — через совместное.

Повтор, движение, рисование, дыхание — вместе с кем-то, без оценки, без фокуса внимания на личности.

🔹 Почему это важно?

Потому что за замиранием стоит страх быть собой на виду. Это может касаться не только школы, но и всей жизни:

– «лучше промолчать, чем ошибиться»,

– «лучше исчезнуть, чем показаться странным»,

– «лучше быть частью толпы, чем быть собой».

Чтобы из этого выходить, не нужно «выталкивать к доске». Нужно — заметить рядом, не требуя ни шагов, ни роста.

И тогда, однажды, появится голос.

Сначала — внутри. Потом — наружу.