Вячеслав Букатов

Мя(!)тель Пушкина – как потаённый клад

терпких для читателя пилюль от стремления к самообману

Текст доклада на Международной научной конференции «Психология, литература, кино в диалоге с театром»

Москва, 3-5 декабря 2019

Феномен «Болдинской осени» в творчестве Пушкина удивителен количеством созданных им текстов и сроками их написания. То было становление «Золотого века» русской литературы [3, с. 91].

Тогда же появились и «Повести покойного Александра Ивановича Белкина». Болдинский эксперимент из пяти повестей стал первым из законченных прозаических сочинений тридцатилетнего поэта.

Время окончания работы над каждой из повестей Пушкин отметил в автографах: 9 сентября был завершён «Гробовщик», 14 сентября — «Станционный смотритель», 20 сентября — «Барышня-крестьянка», 14 октября — «Выстрел», 20 октября — «Мятель».

Двойные стандарты правописания

Почти во всех академических изданиях сочинений Пушкина слово «метель» принято предъявлять читателям в современном написании. Но если «Ворота заскрЫпели» в повести «Мятель» печатают через Ы (потому что – воля автора!), то написание самого названия повести даётся только через Е (исключение составляет 16-ти томное [в 20 кн.] «Полное собрание сочинений» [1937-1959] и его факсимильные повторения).

Считается, что написание данного слова через «Я» настолько устарело, что режет слух современному читателю (повесть изучается в восьмом классе). И диссонирует с традиционным пониманием идейного содержания, то есть – с романтической верой в небесное Провидение вместо кары за ослушание родительской воле.

Да и с запоминающейся мелодией, специально сочинённой Георгием Свиридовым к фильму «Метель», написание названия через «Я» никак не монтируется…

В предисловии к факсимильному изданию (2013) болдинских рукописей С.А.Фомичёв справедливо отмечает, что обращение к подлинникам Пушкина «необходимо для того, чтобы не нарушить при публикации произведений его авторскую волю» [6, с.24]. Тем не менее он тут же сам нарушает волю Пушкина тем, что название второй повести приводит в современной орфографии, хотя во всех болдинских автографах мы находим только «Мятель».

Поясним, что в своих сочинениях Пушкин допускал разное написание данного слова [см. 7, c. 686]. В прозе почти всегда через «Я» (более 10 раз). В стихах – то через «Я» (в «Евгении Онегине» трижды!), то через «Е» (по разу в 1827 и 1829 году). В болдинских же рукописях поэт возвращается к написанию «по старинке», то есть через «Я». Чем мы и будем руководствоваться при рассмотрении секретов этой удивительной повести.

Направленность литературного интереса покойного повествователя-самоучки Белкина

Тема обманов и самообманов затрагивалась в пушкинской поэзии периодически и в разных ракурсах. В основном – позитивно-юмористических. В стихотворении «Признание» (1826) поэт предлагает восхитительно грациозную формулировку:

Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!

В повестях же Белкина поэт приступает к тотально-прозаическому исследованию ситуаций обмана и самообмана, упоминаниями о которых будет наполнена каждая из пяти повестей. Главным образом его будут интересовать горькие стороны и первого и второго. Особенно в ситуациях «загнанности в тупик».

Пушкин – по справедливому наблюдению А.Ахматовой – специально отказывается от «прямых откровений лирического героя» и создаёт образ никому неизвестного (и даже уже покойного!) провинциала Ивана Петровича Белкина. Который в своих прозаических затеях не только смело экспериментирует с фабулами повествования, но и по сути дела интерактивно (не на глазах читателя, а с его участием) разоблачает в «Мятели» ещё не сформулированный «эффект Кулешова» (тот самый, которому через почти 100 лет суждено будет стать фундаментом синематографического искусства).

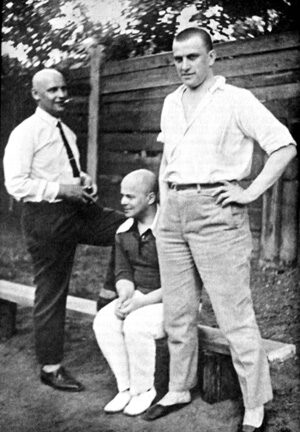

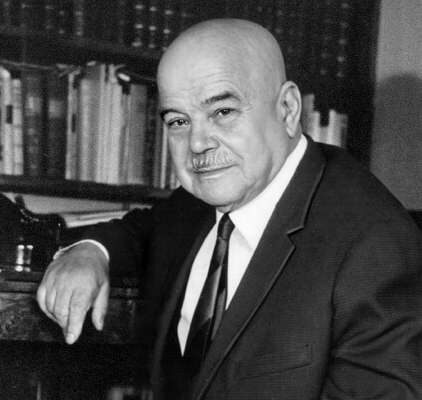

Лев Кулешов в книге «Искусство кино» (1929), излагая принципы киномонтажа, щедро делился с читателями секретами профессиональной технологии по введению зрителей в заблуждение посредством монтажа. А именно: в Москве парень с девушкой встречаются на Гоголевском бульваре. Они радостно жмут друг другу руки на фоне памятника писателю. Вместе смотрят в одну сторону. После чего на экране возникает кусок из американской картины — «Белый Дом в Вашингтоне».

Потом идут кадры — молодые обсуждают, куда им идти. Вот они поднимаются по большой лестнице [храма Христа Спасителя – В.Б.]. Но зрители этого кино-этюда считают, что они поднимаются по лестнице вашингтонского Белого Дома. Который по их мнению стоит напротив памятка Гоголю [5, с.25].

Подобные откровения привели бы в негодование средневекового монаха, сведущего в схоластических премудростях. Да это же софизм чистой воды – уверенно заявил бы он.

О наших вольных и невольных ошибках

Средневековые схоласты в своё время проклассифицировали всевозможные случаи вольных и невольных логических ошибок, допускаемых людьми. Все ячейки своей классификации они снабдили латинскими формулировками. В их числе: post hoc, ergo propter hoc – после того, значит в следствии того.

Формулировка указывает на логическую ошибку – связь следующих друг за другом событий может быть случайной, а не причинно-следственной, как это может казаться на первый взгляд.

Особо подчеркнем, что умышленное использование этого приёма в ходе схоластических прений, маркировалось софизмом, то есть ловушкой для простаков и(или) зевак. А невольная (случайная, ненамеренная) ошибка самого участника прений – как паралогизм. И в светской беседе было зазорным подталкивать своего собеседника к логической ошибке. Подобный ораторский замысел считался постыдным. Но ко времени появления в ХХ веке искусства кино моральные приоритеты сильно изменились. Что раньше вызывало искренний протест и возмущение, то у новоиспечённых киноманов стало вызывать не менее искренний восторг и восхищение.

Но за сто лет до появления киноиндустрии никому неизвестный прозаик-самоучка «покойный Иван Петрович Белкин», следуя воле Пушкина, впервые прокладывает путь «против течения». Он предлагает читателю весьма оригинальную интерактивность. Суть которой в том, чтобы – обнаружив при чтении липкую патоку самообмана и добровольно отказавшись от неё – читатель нырял бы в открывающуюся горечь отрезвляющей повседневности (!).

Провинциально-дилетантское повествование Белкина строится так, что сначала читатели по привычке начинают приписывать рассказываемым событиям свои предожидания (особенно в «Мятели»). И не обращают внимание на те многочисленные детали, неожиданные подробности и красноречивые упоминания, которые более или менее явно противоречат их читательскому ожиданию.

И такими повествовательными феничками «Мятель» оказывается нашпигованной неожиданно плотно. Так как именно они, выполняя сюжетную функцию интерактивных ступенек, ведущих читателя к открытию тайнописи сочинителя, будут освобождать его – читателя — от «кружения-зависания» над своей любимой мыслью, вызывая неосмотрительное своеволие в понимании читаемого [2, с. 28 и 32].

Деликатность кажущихся неуместностей

Итак, продуманно разбросанные Белкиным «мнимые» бессмыслицы – многим читателям казались (и кажутся) лишними, случайными, неуместными. На которые-де следует закрывать глаза и деликатно прощать их гениальному поэту.

Но учтём, что в «Северных цветах на 1828 год» Пушкин дал разъяснение, что в художественных сочинениях есть два рода бессмыслиц: одни происходят от недостатка чувств и мыслей у автора, вторые – «от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения» [2, с. 20]).

Поэтому смысловая консолидация в сознании читателя специально расставленных Белкиным упоминаний – первоначально кажущихся «неуместными» или «избыточными» – может не хуже ушата холодной воды сбить ровное дыхание у читателя и(или) привести его к удивлённому выпучиванию глаз. Так что приступая к чтению повести, публика вольна выбирать, идти ли ей по пути самообмана (со всеми вытекающими последствиями). Или увлечься пристальным вниманием к выявлению и накоплению бессмыслиц «второго рода». Для их интерактивного взаиморазрешения в голове читателя новым, ранее не замечаемым им смысловым ракурсом, освобождающим чтение от липкой патоки самообмана.

В повести «Мятель» сюжетная интрига возникает из фабульной неопределённости: что же произошло той ночью, когда вьюга помешала осуществиться тайному венчанию «наших любовников»? Что было с армейским прапорщиком Владимиром мы, благодаря Белкину, в курсе. А вот вопрос – что было с Машей той ночью? – возведён скромным повествователем Белкиным в ранг основной «занозы» в мозгу читателя. Эта «фигура умолчания», заняв видное место в сюжетно-фабульной конструкции «Мятели», то и дело будет подстрекать читателя на собственные варианты событийной реконструкции. При этом сам Белкин умудрится подчеркнуто не проронить ни слова о том, что же-таки произошло ночью с барышней и сопровождавшей её девушкой в селе, расположенном по соседству, где их ждала развесёлая гусарская(!) компания разновозрастных свидетелей, накануне специально приглашённых «молодым нашим любовником».

Вместо этого рассказчик старательно грузит читателей деликатным перечнем очередных бессмысленных упоминаний: 1) то об ужасных мечтаниях и безобразных видениях Маши; 2) то о стойком молчании свидетелей; 3) то о наличии какой-то тайны, тут же поясняя, что любые слова о сути которой для матери, две недели не отходившей от постели внезапно заболевшей Маши, «были несообразны ни с чем» [выделено мною – В.Б.] (согласимся, что если бы суть тайны была именно в «ночном венчании» – пусть даже с незнакомым гусарским офицером, как потом будет уверенно думать большинство читателей, – всё равно такую тайну «ни с чем не сообразной» ни как не назовёшь; 4) то о каком-то полусумасшедшем письме Владимира, в котором незадачливый армейский прапорщик объявляет родителям Маши (в ответ на их чистосердечное приглашение), что ноги его «не будет никогда в их доме» (!?).

Очевидно, что венчанием Маши с чужим женихом «по ошибке» поведение прапорщика не объяснить. Если бы венчание в церкви действительно состоялось, то рассказчику пришлось бы поведать публике о тех «разборках», которые на месте незадачливого Владимира каждый устроил бы своим дружкам-подельникам (они ведь клялись! ему в верности) или священнику (уговор с которым был достигнут недаром). Но как раз про подобные разборки – молчок. Как если бы их не было вовсе (или как если бы Белкину хотелось деликатно обратить внимание своих читателей на их отсутствие) [3, с.95].

Неожиданный ракурс обмана

Композиция «Мятели» подчеркнуто делится на две части. В первой предметом своей влюблённости семнадцатилетняя Мария Гавриловна выбирает соседа Владимира Николаевича (армейского прапорщика) со всеми вытекающими последствиями «пагубного воспитания» молодежи на французских романах (тема особо популярная в русской нравоучительной литературе XVIII-XIX вв.) [3, c. 89].

Во второй части действие разворачивается в совсем другой губернии и по прошествии неполных четырёх лет. Но и там, по изложению Белкина, Мария Гавриловна демонстрирует своё «предосудительное поведение», которое, Белкин, извиняет всеобщим патриотическим восторгом, повсеместно оказываемым русскими женщинами бравым участникам войны 1812 года. По его едкому замечанию, где появлялся офицер, «любовнику во фраке» делать было нечего.

Вот и Маша, окружённая сонмом «искателей», останавливает свой выбор на Бурмине – очень милом и молодом, но уже высокопоставленном и с «Георгием в петлице» гусаре. «Её военные действия» (тема женского обмана-обольщения) не сразу вызвали «желаемый успех» и первое время для Марии Гавриловны было загадкою, каким же образом гусарский полковник до сих пор ещё не у её ног (!).

В свою очередь о Бурмине сообщается, что тот «казался нрава тихого и скромного», хотя был «ужасным повесой». И знал толк в амурных «шалостях».

Когда все соседи уже «поговаривали» о скорой свадьбе, дело доходит до объяснения в любви. Маша – в белом и с книгою в руках под ивою у пруда (это чтоб казаться – по очередному неуместному замечанию Белкина – «настоящей героинею романа»).

Всё идёт как по нотам. И в соответствующий момент гусар прибегает к особому защитному приёму, освобождающему его от обязательств в брачных связях – к легенде о церковном венчании во время ночной метели. Но безотказность этой байки – явно смахивающий на «гусарский фольклор», то есть легенду-обманку, проверенную на дамских и девичьих сердцах в самых разных губерниях – даёт «осечку». Которая переворачивает всё «с ног на голову», с неожиданной стороны препарируя столбовую тему обмана.

Кто же кого не смог вовремя узнать и почему?

Бравый офицер никак не ожидал, что после его блестящей обманки, молоденькая провинциалка, сначала осмелится провести уточняющую блиц-рекогносцировку [… и что сделалось с бедной вашею женою? – …не знаю,… не помню, …проснулся на другой станции, …слуга умер в походе, … надежды нет… ]. Потом, «схватив его руку» и глядя гусарскому полковнику прямо в глаза, кокетливо воскликнет с фантастически точно рассчитанной наивностью: «И вы не узнаёте меня?» (!!!).

Бурмин понял, что оказался загнанным в ловушку, которую сам же и расставил. Избранница вовремя смекнула (плоды воспитания на «неправильных французских романах»!), что признаться в обмане полковник конечно же не сможет, самолюбие не позволит. Поэтому «сжигая за собой мосты», решила пойти на абордаж…

Так что гусару, «от природы бледному» (что делало его в глазах тамошних барышень особо интересным), ничего не оставалось как побледнеть ещё больше … что и понятно в его весьма щекотливой ситуации.

Но разглядеть последовательность такого событийного ряда в «Мятели» многим читателям как мешал, так и мешает пресловутый «киноэффект Кулешова». На «фигуру умолчания», заявленную в первой части, многими читателями невольно и поспешно накладывается гусарская обманка. Результат выходит ошеломляющий. Вместо темы возможного возмездия – за пагубность-ли ослушания родительской воле, за порочность-ли воспитания на неправильных романах, за греховность-ли своего фривольного поведения, – вместо всего этого читатель к своему великому удивлению и удовольствию получает видимость блестящего хеппи-энда!

Вместо неотвратимости наказания – счастливый билет! И читатель не хуже «лирического героя» Пушкина самообманываться рад. «Да это так – благодарно улыбается он – в этом и есть суть небесного провидения!» Красота, да и только! Вот она – сладкая патока самообмана! (Я сам обманываться рад!)

И ничего, что подобная интерпретация, до сих пор наспех сшиваемая публикой при чтении повести, трещит по швам. Все огрехи своего понимания она легко списывает на недостатки провинциальной неотёсанности Белкина, забывая про его россыпи странных – то неуместных, то избыточных – замечаний, предупреждений и намёков. Которые в свою очередь для особо внимательных читателей оказывались опережающим своё время разоблачением манипуляторского механизма «кино-монтажного эффекта», который в грядущем ХХ веке станет чуть ли не ведущим.

Убрать с глаз недалёкой публики

Анна Ахматова справедливо отмечала, болдинская осень в жизни Пушкина пришлась пору его тягчайших размышлений. Связанных и с его семейными обстоятельствами, и с опасностью заболеть и умереть от холеры (которая буйствовала и в Москве, и в округе). А главное – с предстоящей женитьбой на семнадцатилетней красавице, «которая его не любит и едва ли полюбит» [1, с. 170]. По меткому наблюдению поэтессы делиться с читателями горькими мыслями Пушкин не стремился. И он специально начинает менять стиль поэтический на прозаический (в буквальном и переносном смысле)

Вместо привычной литературной маски «прямых откровений лирического героя» он спешит самое сокровенное – по весьма удачному выражению Анны Ахматовой – «спрятать в ящик с двойным, нет, с тройным дном» [1, с. 171]. А именно:

1) А.П. [издатель повестей – В.Б.]

2) Белкин

3) один из повествователей [в предисловии «от издателя» Пушкин помещает особое примечание, в котором с ссылкой на рукопись Белкина указывает «рассказчика» каждой истории – В.Б.]

Желание припрятать, зашифровать, убрать с глаз недалёкой и завистливой публики находило в Болдино разные варианты осуществлений. Известно, что прежде чем уничтожить рукопись Х главы «Евгения Онегина», поэт на отдельном листке зашифровал начальные четверостишия некоторых строф.

Особый путь утаивания был апробирован в «Мятели». Пушкин под маской Белкина с одной стороны создает «фигуры умалчивания», не только активизирующие читательские ожидания, но и запутывающие их. А с другой – нашпиговывает текст пазлами, которые то и дело смущают читателя своими намёками на какой-то иной, неожидаемый, но вполне существующий и даже существенный смысл происходящего.

Например, зацикленность «повествователя» на указании возраста персонажей, являющихся ровесниками оставленной в Москве невесты, то есть Натальи Гончаровой. Маша – «семнадцатилетняя девица»; приглашенный в «свидетели» планируемого ночного венчания мальчик «шестнадцати лет, недавно поступивший в уланы» (то есть в легкую кавалерию, обмундирование в которой по свидетельствам современников вызывало восхищение не только у женщин, но и у мужчин).

Или можно вспомнить один из первых примеров, поджидающих читателей в начале повести. Кто из нас в первом же абзаце «Мятели» не спотыкался о дублировано-броскую какофонию гавкающе-рычащих звуков в имени-отчестве родителя семнадцатилетней героини — «добрый Гаврила Гаврилович Р°°°». И эхо этой странности будет звучать при каждом упоминании отчества «семнадцатилетней девицы». Вызывая у многих литературно осведомленных современников ассоциации с большими неприятностями (ссылкой или даже смертной казнью), угрожавших Пушкину всего два года назад по доносу дворовых некоего отставного гвардейского штаб-капитана, который развращал их чтением списка «Гавриилиады», оскорбляющей чувства верующих (от этой поэмы Пушкину сначала пришлось срочно отрекаться на допросе по ходу пристрастного расследования — эхо восстания декабристов в 1825 году, — а потом тайно признаться царю в своём авторстве).

И подобным пазлам – то крохотным, то покрупнее – нет числа. Если Мария Гавриловна запечатывает письмо, то не иначе как с несуразным уточнением, что «тульскою печаткою, на которой изображены были два пылающих сердца» – к которым повествователь ещё и, казалось бы, ну совершенно неуместно добавляет: «с приличной надписью».

Кто-то из читателей будет отмахиваться от подобных огрехов, бессмыслиц и «оплошностей», списывая их на отсутствие прозаического опыта у прославленного поэта. Тот же, кто обратит своё внимание на их назойливость и станет выискивать в них смысл, – тот, обнаруживая иллюзорность своих прежних ожиданий, начинает интерактивно погружаться в горечь излагаемой ситуации, открывая беспросветность размышлений повествователя.

Повести, от которых Баратынский «ржёт» и «бьётся»

Особо подчеркнём, что замысел Пушкина вполне удался – прятки вышли на славу. Книга, выпущенная в свет в октябре 1831 года под заглавием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» не имела успеха ни у простых читателей, ни у ведущих критиков. Так Н.А. Полевой вполне метко назвал повести всего лишь «фарсами, затянутыми в корсет простоты без всякого милосердия» [3, c. 95], а что до В.Г. Белинского, так тот вообще отказывался воспринимать их всерьёз в виду «незначительности содержания».

И в то же время читателям избранным и прозорливым «Повести Белкина» стали казаться кладезем восхитительного мастерства, образцом глубины, изящества и духовной стойкости. Толстой, в «седьмой раз» перечитывая «Повести Белкина», понял, что писателям «надо не переставать изучать это сокровище» [4, c. 101].

Повторим, что Пушкин исходно рассчитывал на избранную публику. Владеющую мастерством не столько медленного чтения [2, с. 60], сколько толкового [2, с. 64] или даже объёмного [2, c. 68]. При котором непринужденно обнаруживается спрятанное за «тройным дном» содержание. То есть тайное оказывается явным. И до смешного очевидным. И на удивление откровенным.

Не случайно в письме Плетнёву Пушкин сообщает: «Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся» (выделено мною – В.Б.)

Для Баратынского, профессионально набившего остроту глаза на чтении новой художественной литературы, раскусить спрятанные в ларце с тройным дном откровения «А.П.» не составляло особого труда [4, c. 105].

Так не последовать ли его примеру и современным читателям? И больше не размениваться на патоку самообмана? И не удовлетворяться «кино-монтажным» примитивизмом подозрительной версии о мнимом провидении.

Список источников

1. Ахматова А.А. О Пушкине: Статьи и заметки. – 3-е изд., испр. и доп. – М.,1989. – 367 с. – (Пушкинская библиотека: 1989-1999).

2. Букатов В.М. Тайнопись бессмыслиц в поэзии Пушкина: Очерки по практической герменевтике. – М.,1999. – 128 с., ил.

3. Букатов В. М. МЯ(!)ТЕЛЬ как камень читательского преткновения на пути понимания клиповых затей «покойного Ивана Петровича Белкина» и гениального разоблачения еще не открытого киноэффекта Кулешова [начало]. – Мир образования — образование в мире. – 2019, №1(73). – С.85-100.

Режим доступа: https://effortlesson.com/wp-content/uploads/2019/05/MYaTEL05.2019-2.pdf (дата обращения 10.10.2019)

4. Букатов В. М. МЯ(!)ТЕЛЬ как камень читательского преткновения на пути понимания клиповых затей «покойного Ивана Петровича Белкина» и гениального разоблачения еще не открытого киноэффекта Кулешова [окончание]. – Мир образования — образование в мире. – 2019, №1(73). – С.92-107.

5. Кулешов Л.В. Искусство кино: Мой опыт. – Ленинград, 1929. – 155 с.

6. Пушкин А.С. Болдинские рукописи 1830 года: в 3 т.: Т. 1./ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; Авторы-сост. Т.И. Краснобородько, С.Б. Федотова; Вступ. ст. С.А. Фомичев. – СПб., 2013. –– 224 с.: ил.

7. Словарь языка Пушкина: в 4 т.: Том 2: 3-Н. / Отв. ред. акад. АН СССР В.В. Виноградов. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. — 2-е изд., доп. — М., 2000. — 1088 с.