ПУШЕЧНАЯ ПРОРУБКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПРОСЕКИ

Из статьи: Быль и небыль об ирландской огранке «магического кристалла» А.С.Пушкина, созданной в апреле-мае 2020 года для сборника литературоведческих работ Самарского государственного социально-педагогического университета

ПУШЕЧНАЯ ПРОРУБКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПРОСЕКИ

В.М.Букатов

(в разное время высказанные доказательства, мнения и догадки об отражении в «Евгении Онегине» литературного авангардизма XVIII века)

Быль и небыль об ирландской огранке «магического кристалла» А.С.Пушкина

Между соблюдением точности в цитировании и возможностью пробиться к пониманию читателями излюбленной Шкловским установки на формализм (роль которого в литературе он вполне мог сравнивать с ролью Февральской революции в судьбе России) ОПОЯЗовец выбрал второе. Оно было ему дороже. Если по установившейся традиции большинство литераторов относились к искусству как к мышлению образами, то молодой Шкловский на каждом углу и под любым предлогом без устали проповедовал отношение к искусству как к приёму.

И Пушкин «помогал» ему находить новые доходчивые аргументы, новые убеждающие примеры и новые ракурсы в постановке теоретических вопросов. Мало того, изначальное знание пушкинского «Евгения Онегина» – то есть ДО (а иначе быть и не могло) чтения книги Стерна, взятой у Максима Горького из его личной библиотеки – помогало молодому литератору острее, яснее, чётче и афористичнее излагать свой формалистический взгляд на роман «Тристрам Шенди». И понятнее удивляться удивительный авангардизм Стерна.

В России Стерна знали многие. Одни, как и ещё большинство его современников восхищались добродушной «самокритикой» человеческих слабостей, другие сожалели об отсутствии в них обличительной социальной сатиры. Третья часть русских читателей (наименьшая) разделяла мнение ведущего в Англии XVIII века литературного критика Сэмюэла Джонсона [1709-1784]. Который видел в романах Стерна – недопустимый писательский произвол.

В 1926 г. Варвара Степанова сфотографировала Маяковского, Шкловского и Родченко в садике дома в Гендриковом переулке.

Шкловский для освобождения современного ему читателя от традиционных рамок восприятия «Тристрама Шенди» изобрёл особый приём. Он решил центр внимания современного читателя расфокусировать за счёт переноса этого внимания на «роман в стихах» Пушкина. Опоязовец стремился (пусть даже ценой допущения вопиющих неточностей) к зарождению неожиданного ракурса в личном восприятии, понимании, восхищении своих современников.

Для просвещённых читателей, проходящих сквозь «огонь, воду и медные трубы» неожиданного сравнения, навязываемого Шкловским, то, что было привычным и уже потускневшим –– обновлялось и оживало. Мало того – оживляя как самих читателей, так и их просвещённость.

Восприятие текстов Стерна открывалось в неожиданных ракурсах благодаря текстам Пушкина. А внутренние пружины, скрытые в текстах Пушкина, становились видны благодаря романам Стерна. Читательское восприятие и «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина» после знакомства со статьёй Шкловского «Евгений Онегин (Пушкин и Стерн)» явно выигрывало, преображаясь.

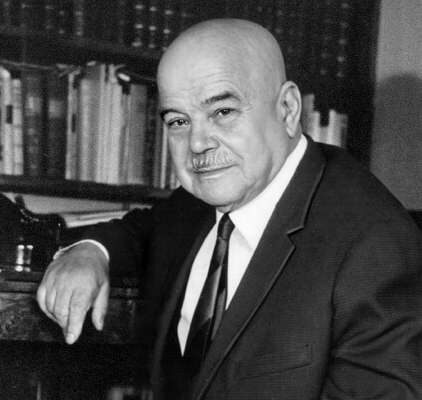

Шкловский Виктор Борисович (1893 — 1984)

А значит, преображаясь, выигрывала и мировая, и русская литература.

В завершении обсуждения метода «пушечной прорубки просеки», изобретённой молодым и ретивым ОПОЯЗовицем ещё раз (на минутку) вернёмся к теме педантизма и сравним начало «Евгения Онегина», данным Шкловским «из аккуратности», с тем как это же начало воспроизводится, например, литературоведом А.Е. Тарховым (который эпитета ученый не столько чурался, сколько принимал как заслуженный комплимент).

Шкловский о начале «ЕО»: Занавес открывается в середине романа, с середины разговора, при чём личность говорящего не выяснена нам совершенно.

Из аккуратности приведу это начало:

«Мой дядя самых честных правил

Когда не в шутку занемог и т. д. [12, с.206]

Тархов о начале «ЕО»: Сразу же вслед за заглавием читатель “Евгения Онегина” встречает “уведомление”, что перед ним роман необыч-ный: роман в стихах. [10, с.18]

И далее в затекстовом комментарии Тархов продолжает начатый им во введении перечень: после «уведомления» идет эпиграф в виде «извлечения из частного письма» (на французском языке без перевода) [при этом Тархов поясняет, что до первого полного издания романа в 1833 году это извлечение служило эпиграфом к первой главе (в изд. 1825 и 1829 гг.) – В.Б.]; затем следует стихотворное посвящение «Не мысля гордый свет забавить» – которое трижды меняло своё место: 1) в 1828 году – перед изданием 4 и 5 главы, 2) в 1833 – отдельным примечанием, 3) в 1837 – перед всем романом [см.: 11, с.201-202].

Мимоходом отметим удивление от «дробящейся зеркальности». В эпиграфах читатель сначала сталкивается – у Пушкина с французским без перевода и греческой вязью у Стерна. И с окончательной версией посвящений, и у того и у другого появившихся после выхода первых изданий…