Ванька Жуков: ПРОВЕРКА творческих работ

Из рабочих материалов научно-методического архива доктора педагогических наук В.М.Букатова. Опубликовано как «Рождественская звезда Ваньки Жукова» в журнале «Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ» №1(2001), стр.43-49.

Вячеслав Букатов

Содержание:

- Постой, не спеши

Пятиклассники принесли творческие работы по рассказу Чехова «Ванька»

- Золочёный орех социо-игровой методики

Такая режиссура урока позволяет увеличивать и взаимный интерес учеников к работе друг друга

- Подмётные письма

Написать такое пространное письмо-сочинение даже некоторым сегодняшним старшеклассникам не под силу. А тут девятилетний мальчик!

- Оригами «без селезёнки»

В ходе обсуждений ученики открывают массу неожиданностей, которые раньше не замечались не только ими, но и нами, учителями.

- Побочный эффект всеобщей грамотности

Они открыли для себя и так много. Остальное – в другой раз. Когда подрастут.

- С живой картины список бледный

Какими бы странными, нелепыми, ошибочными ни были суждения школьников — суждения эти принесут им огромную пользу

- Рождественские гостинцы

Самая кропотливая работа достанется тем, кто будет работать с письмами деда.

- Лабиринт для здравого смысла

Воспоминания Ваньки о Вьюне, которого каждую неделю до полусмерти пороли и раза два вешали, но он всегда оживал.

- Вот пуще прежнего пошли у них разборы

Каким после такого социо-игрового комментирования пятиклассниками «темных мест» может быть домашнее задание.

- «У меня все написано, читайте внимательно»

Если из «Ваньки» выкинуть прозу жизни, то получится чудесный Рождественский рассказик.

- Герменевтическое сновидение

Превращать художественную литературу в манную кашу?

Многие учителя ждут не дождутся, когда же им под руку подвернутся материалы, советы, подсказки по проверке домашних заданий. Особенно «творческих». Ведь ученики ждут «учительских впечатлений» прямо на уроке. И поэтому разнообразие форм проверки домашнего задания на уроке – просто хлеб насущный для любого предметника.

Сегодня мы расскажем, как можно проверить на уроке написанные дома творческие работы. Они популярны и среди учителей, и среди учеников: ученикам – помогая окунуться в художественную реальность того или иного произведения, а учителям – раскрывая новые грани внутреннего мира каждого из учеников.

Обычно эти сочинения учитель проверяет дома. На уроке же зачитывает лучшие из них, выставляет отметки… И всё?.. А можно ли как-нибудь по-другому? Например, с использванием социо-игровых приёмов ДРАМОГЕРМЕНЕВТИКИ?

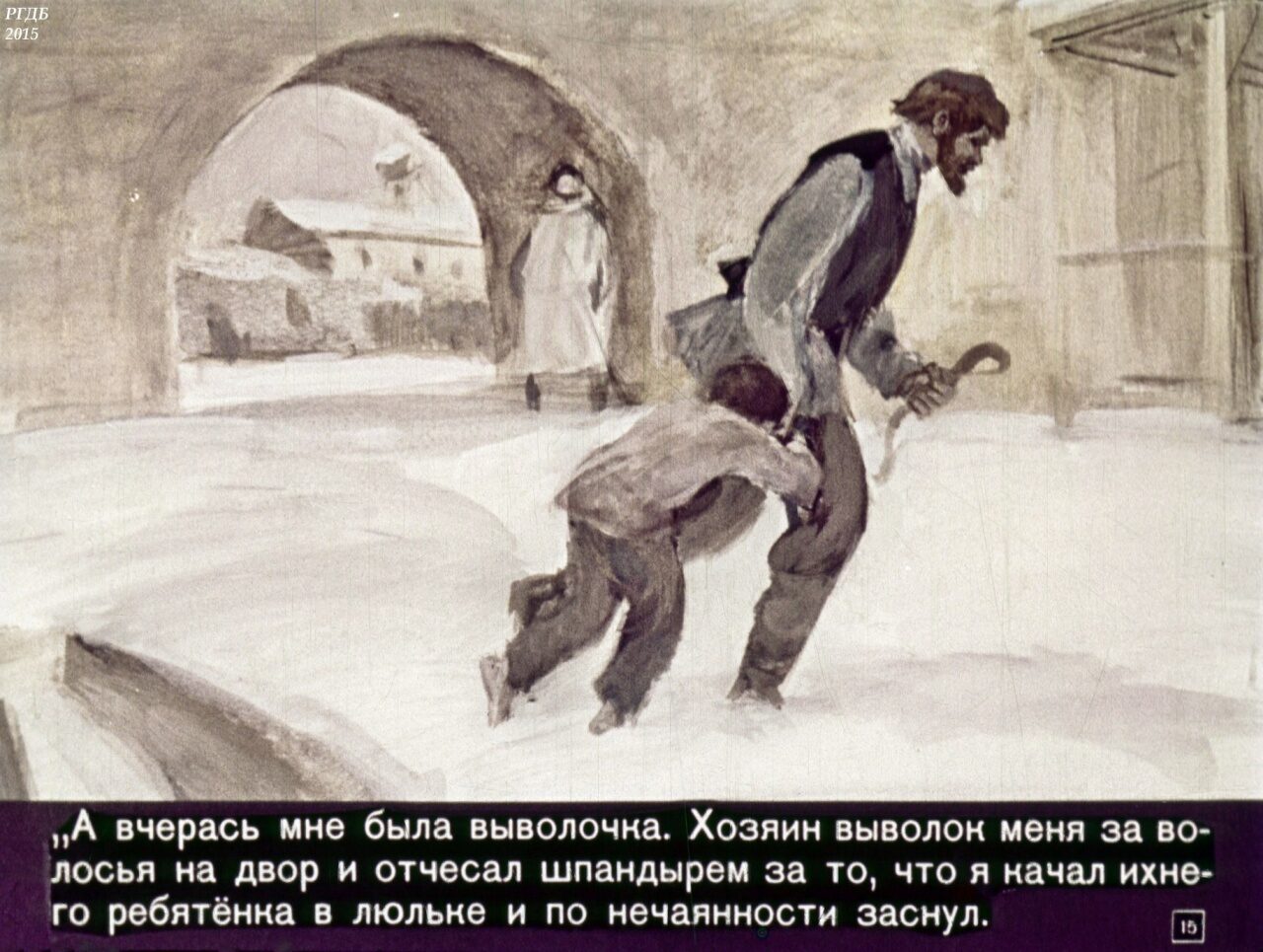

Но начнём мы с цитаты из рассказа:

А теперь об уроке и(или) внеклассном занятии. Итак, после того, как ученики принесли выполненные творческие задания, не спешите забирать их для своей проверки. Подарите классу возможность вернуться к пройденному тексту и самим ученикам выяснить степень ДОСЛОВНОЙ ТОЧНОСТИ (термин принципиальный для социо-игровой «режиссуры урока» драмогерменевтики) в случившемся и у них самих и у их соседей восприятии. Если это проделывать с помощью малых групп, то для каждого из учеников результативность такого творческого возврата будет индивидуальной.

Режиссерские пояснения. Выдающийся филолог Потебня не только теоретически обосновал право читателя на индивидуальное понимание литературного произведения, но и указал на серьезную опасность. Читатель может утонуть в порочном круге своей излюбленной мысли, ослепнуть и не замечать даже очевидные вещи. В результате его восприятие художественной литературы становится плоским, псевдохудожественным.

Способов защиты от этой распространенной напасти существует много. Среди них особое положение занимает способ с виду простой, но по существу уж очень парадоксальный. Парадоксальный настолько, что некоторые учителя, даже зная о его существовании, не спешат использовать его на своих уроках. Заключается он в дословности восприятия, в дословности, за которую ратовал даже Пушкин!

Постой, не спеши

Пятиклассники принесли творческие работы по рассказу Чехова «Ванька». Каждый выбирал себе тему по желанию: письмо деда; рассказ Ваньки (портрет деда); диалог почтальонов. В результате сочинения получились, конечно же, чудесными.

Дорогой Ванька! Пишу тебе письмо. Ты мне писал, чтобы я тебя забрал. Я бы был рад тебя забрать, но занят я очень. Устаю я, работа, понимаешь, тяжелая. А еду, попрошу я, чтобы тебе передавали. Меня тоже бьют, так что ты не один такой. Дорогой Ванька Жуков, когда я умру, пожалуйста, не умирай из-за горя. А то я тебя знаю. Знаю, тебе там плохо, но вот умрут они, может быть, все образуется. Ванька! Мне без тебя плохо!Маша М. Письмо деда Ваньке

Мой дедушка очень хороший. Он сторож у господ Живаревых. Он спит в людской кухне. Дедушка любит нюхать табак. Когда он выходит на улицу, он укутывается в тулуп, надевает шапку-ушанку и стучит в свою колотушку.Наташа Ф. Рассказ Ваньки (портрет дедушки)

Первый почтальон. Смотри, какой странный адрес! Второй почтальон. Дай посмотрю. Это написал какой-нибудь шутник. Давай выбросим! Первый почтальон. Да, как-то неловко получается! Ты внимательно посмотри — адрес написан детской рукой. Наверное, он сирота. Второй почтальон. Давай спросим у старосты в ближайшей деревне, а вдруг там есть Константин Макарович? Первый почтальон. Да, ты прав. Завтра в эту деревню везет почту Савелий Иванович. Он все и выяснит. От автора. К удивлению почтовых работников, письмо Ваньки дошло к дедушке Константину Макаровичу.Коля К. Диалог двух почтальонов, у которых оказалось письмо Ваньки

Золочёный орех социо-игровой методики

Согласитесь, ученик, который написал творческое сочинение, без особого желания будет возвращаться в классе к чеховскому тексту. Его будет смущать подозрение: а вдруг учитель предложил задание для того, чтобы уличить его в какой-то ошибке.

Поэтому задания по дословному возврату к тексту хорошо бы давать не для индивидуальной, а для парной работы. А еще лучше — для группки из 3–4 человек. Тогда каждому из учеников будет с кем обсудить открытия, неожиданности, промежуточные результаты и сообща находить выход из кажущихся тупиков и трясин равнодушия.

Другая социо-игровая тонкость заключается в том, что таким группкам даются сочинения, во-первых, не свои, а чужие. И во-вторых, не по своей теме. Кто работал над диалогом получает, например, портрет; а авторы портретов получают сочинения с письмами деда и т.д. Такая режиссура урока позволяет увеличивать и взаимный интерес учеников к работе друг друга, и степень накала рабочих разговоров-обсуждений в малых группах (и между ними), и продолжительность возвратных перекрестных споров друг с другом по «отысканию истины» уже после уроков. Если ученик писал про портрет деда, а на уроке с кем-то в паре поработал с диалогами почтальонов, то ему будет о чём рассказать одноклассникам. И будет чем интересоваться у тех, кто проверял его собственную версию портрета деда. Подчеркнём, что к моменту их встречи у него прежняя точка зрения уже существенно изменится. Это освободит ученические споры от настырного отстаивания подростками своего прежнего варианта («ну и что?! а я ТАК думаю!») и поможет погружаться в плодотворный поиск художественной истины.

Подмётные письма

Начнем с диалога почтальонов. Насколько буквально отразились в них реалии, заявленные в авторском тексте?

У Чехова сказано, свернул вчетверо исписанный лист. Ещё из рассказа мы знаем, что лист измятый. Давайте соберем разбросанные по тексту авторские пояснения и изготовим как можно более точную копию это письма!

То ли еще будет — на то она и художественная литература, чтобы приводить нас в недоумения, разрешающиеся, если Бог даст, ни с чем не сравнимым восхищением.

Оригами «без селезёнки»

Обычно школьники считают, что Ванька пишет письмо на листке тетрадного размера. Но чтобы такой листок положить в конверт (в конце XIX века размеры почтовых конвертов почти совпадали с современными) достаточно его свернуть в два раза. Ванька же складывал лист вчетверо! Какого же размера был лист?

А каким почерком писал Ванька? Видимо, не только убористым, но и ровным — иначе столь пространное письмо не уместить и на формате А-4. Может ли у девятилетнего деревенского паренька быть убористый ровный почерк? В тексте находим разъяснение. Писать Ваньку выучил не дедушка, как представляется большинству юных читателей, а барышня Ольга Игнатьевна. Та самая, от которой Ванька рассчитывает получить по старой памяти золоченый орех.

В ходе обсуждений (между собой или между группками) ученики открывают массу неожиданностей, которые раньше не замечались не только ими, но и нами, учителями.

Побочный эффект всеобщей грамотности

Однажды я был поражен реакцией второклассников, когда они наконец-то обратили внимание на большой объем написанного Ванькиной рукой. Перебивая друг друга, ученики начали рассказывать о том, как им раньше думалось, что Ванька пишет печатными буквами. А он-то, оказывается, вон какой грамотный! И как умело хозяйским ржавым пером обращается. «Умокнул!» — самозабвенно цитировали они.

Мои попытки обратить их внимание и на авторские намеки о возможной неграмотности или малограмотности хозяина не увенчались успехом. Уж очень их захлестнуло собственное открытие, собственный выход из плена прежней мысли-иллюзии.

И действительно, куда спешить? Они открыли для себя и так много. Остальное – в другой раз. Когда подрастут.

Это повзрослевший читатель легко может распознать авторский намек на малограмотность хозяина-сапожника. Ребенок же по своему детскому опыту знает, что все взрослые (даже сапожники) — люди грамотные, и только дети не умеют или плохо умеют читать и писать. Поэтому они учатся в школе. И хотя детям много раз сообщалось, что были времена неграмотности, но в сравнении с личным повседневным опытом эта информация блекнет и становится абстрактной. А так как при чтении художественной литературы часто происходит отождествление читателя с главным героем, то соответственно и жизненный опыт отождествившегося читателя переносится в предполагаемые обстоятельства литературного произведения. А там недалеко и до произвола. Не будь профилактики дословностью!

С живой картины список бледный

Цитируем Чехова: «Ванька [ … ] живо вообразил себе своего деда». Задание: перечислить все детали (по тексту), имеющие отношение к деду.

В перечнях, над которыми трудятся уже другие компании учеников, оказывается много новых для них подробностей. И как дед, свесив босые ноги, читает на печи письмо (значит, грамотный, хотя Ваньку считать и писать выучил не он). И как он, подвижный старикашка с пьяными глазами, щиплет у ворот деревенской церкви то горничную, то кухарку. И как бабам на потеху он сует табак в нос Вьюну и Каштанке. При особо пристальном чтении этот список дополняется еще и увлечением деда рыбалкой и охотой.

Составляя список, проверяющие, возможно, обратят внимание и вот на какую проблему — а кому Ванька описывает портрет деда (сверстнику ли, приказчику или самому Аляхину). Это обеспечит новый уровень литературоведческих интересов учеников, что отразится и на их последующих творческих работах и на их восприятии художественной литературы.

Можно озадачить учеников и проблемами стилистики. В рассказе мы встречаем только письменную речь Ваньки. Его устная речь остается за кадром, в котором проплывают картинки его представлений-воспоминаний. Но в этой письменной речи явно отражаются некоторые особенности и/или приемы его речи устной. А раз отражаются, то сколько и какие именно?

В своих творческих работах на тему Портрет деда большинство учеников заявляют речь Ваньки устную. А пусть-ка на глазок проинвентаризируют и там использование сочинителями приемов устной и письменной речи. Глядишь, и стилистический глазомер появится.

Язык — дело тонкое и интимное. И ученикам следует дать возможность разыграться и наиграться. Тогда они, притомившись собственной игривостью, с удивлением обнаружат в себе усвоенные с детства знания и понимания таких языковых глубин и тонкостей, о которых обычно и не мечтают школьные словесники.

Рождественские гостинцы

Самая кропотливая работа достанется тем, кто будет работать с письмами деда. Сначала им предстоит составить список всех задействованных (упомянутых) в рассказе лиц. В одиночку справиться с таким заданием сложно. При групповой же работе — и по силам, и интересно. Тогда подростки не забудут ни Ваньку, ни мужика, у которого Вьюн крадёт кур, за что тот отбивает ему задние ноги, ни кривого Егорку с Пелагеей и некой Алёной, ни кухарок из Рождественского сна Ваньки, которым Константин Макарыч, сидя на печи, вслух читает длиннющее письмо внука аж из самой Москвы.

Затем, руководствуясь ТЕКСТОМ и собственными представлениями, ученикам нужно будет решить, кто из перечисленных грамотный, а кто — нет.

А среди грамотных выделить: кто пишет письма, а кто их предпочитает не писать, так как умеет только читать (например, по слогам).

В какую группу попадет Константин Макарыч? Известно, что Ванька за три месяца писем не получал. Да и сам-то он пишет по случаю Рождества. А кто бы мог его поздравить с праздником? Может быть, некая Алёна? Или кривой Егорка? Или Ольга Игнатьевна, от которой Ванька рассчитывает получить гостинец с ёлки?

О чём рассказывалось бы в этом посланном Ваньке в Москву поздравлении?

Лабиринт для здравого смысла

Подобная самопроверка ученических мнений на соответствие авторскому тексту не предполагает переписывания-переделку прежних творческих сочинений. Они ведь не самоцель, а всего лишь повод для погружения школьников в художественную пучину. Повод для начала дальнего плавания. Когда желанная пристань еще скрыта за горизонтом.

Хорошим поводом для завершения работы, связанной с таким коллективным возвратом, будет какое-то новое задание. Например, реконструировать цепочку ассоциаций Ваньки — этого Ломоносова конца XIX века! — во время написания письма. Тогда окажется, что появлению в письме темы побоев предшествуют воспоминания Ваньки о Вьюне, которого каждую неделю до полусмерти пороли и раза два вешали, но он всегда оживал.

А знаменитому «ейной мордой начала меня в харю тыкать» предшествует воспоминание о том, как дед, потешаясь, подставляет свою табакерку бабам и собакам под нос. Тогда и выведенные Ванькиной рукою слова: «… а если что, то секи меня, как сидорову козу», — становятся понятны, обретая контекст.

Наконец, и сам финал рассказа открывается ученикам как особый вариант распространенного литературного приема. Ведь рассказ по традиции рождественских историй кончается описанием сна героя повествования.

Так о чем же в рождественском сне мечтается Ваньке? Надеется ли он на возвращение в поместье?

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

Другой вариант коллективного завершения работы по тексту рассказа может заключаться в идее комментирования. Подросткам будет интересно, если из школьной библиотеки принести в класс 15-20 старых учебников «Родной речи» для начальной школы, в которых напечатан «Ванька».

Там они увидят, что рассказ, как правило, сопровождался разъяснением словосочетания кредитом не пользовался (это все о том же Вьюне, который одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих) и названия предмета, которым хозяин отчесал Ваньку — шпандырь. Но ведь кому-то из детей и само слово отчесал может быть непонятным.

Слово кадриль многим ученикам начальных классов непонятно в той же степени, что и шпандырь. Но оно никогда в учебниках не поясняется. Могут дети и не знать, что такое ходить со звездой.

Подростки, объединившись в малые группки, могут собрать довольно неожиданный список «темных мест». И потом сообща составить их объяснение.

Если есть надежда — вдруг кто-нибудь да отважится осуществить подобное и у себя, то расскажем и о том, каким после такого социо-игрового комментирования пятиклассниками «темных мест» может быть домашнее задание. В течение трех дней ученикам нужно сходить к реальным малышам (в начальной школе или во дворе дома) и выяснить справедливость своего списка и предложенных пояснений.

Задание трудное. С многочисленными подводными рифами. Но для некоторых не только очень интересное, но и очень полезное. Вполне вероятно, что в ходе такой «обкатки практикой» им придется пересмотреть первоначальное содержание списка и изменить некоторые формулировки.

«У меня все написано, читайте внимательно»

Известно, что некоторые современники Чехова с трудом принимали творчество писателя. Многие критики обвиняли его в бездушии. Например, Н.К.Михайловский с возмущением писал, что Чехову «все едино: что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца».

К рождественскому рассказу Чехова «Ванька» некоторые критики отнеслись сразу отрицательно. И их можно понять. Ну зачем рождественскую тему портить упоминанием, что у Константина Макарыча вечно пьяные глаза? Зачем описывать его непристойное поведение у ворот храма? Конечно, рассказ стал бы значительно лучше, если вымарать слова о том, что Вьюна порют до полусмерти и даже несколько раз вешали. И конечно мясную лавку, в которой Ванька накануне (то есть в сочельник!) узнает, что письма развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками.

Чему научатся дети, прочти они такое в книжке, да еще на Рождество! Как было бы хорошо убрать всю эту прозу жизни, эту грязь повседневности.

А как же искусство?! А как же парадоксы художественности?! Очищающий душу катарсис?! Неужели возвышение духа, освобождение его от меркантильных забот суетного света может быть низведено до умиления при разглядывания живеньких картиночек, иллюстрирующих расхожие сусальные представления?

Действительно, если из «Ваньки» выкинуть прозу жизни, то получится чудесный Рождественский рассказик. Но не Чеховский! Сам писатель любил повторять: «У меня все написано, читайте внимательно».

Толстой был явно внимательным читателем. Искусство от мещанской сентиментальности отличал и прозы жизни не боялся. По свидетельству сына, Лев Николаевич восхищался рассказом «Ванька» и считал его первым сортом в творчестве Чехова. А ведь Толстой был специалистом и в детской литературе.

Герменевтическое сновидение

В XIX веке герменевтика занималась проблемами читательского искусства толкования. Герменевту современное школьное образование показалось бы весьма парадоксальным. Внимательность чтения наших современников (как юных, так и взрослых) частенько оказывается очень поверхностной. Так что надобность «причесывать» и «приглаживать» авторскую художественность отпадает. Ее и так в упор могут не заметить!

Несомненно, что каждый словесник руководствуется самыми благими помыслами: сеять разумное, доброе, вечное. Но что порой получается на практике, у школьной доски?

У каждой медали две стороны. На ребре она, как правило, не удерживается, и приходится закручивать вопрос для того, чтобы, становясь волчком, медаль оказывалась на ребре и внимание учителей не соскальзывало в круг привычных защитных мотиваций.

Когда мы сеем разумное, доброе, вечное, какие реальные выводы могут (порой невольно) возникать у некоторых учеников? Не придавать значения написанному? Превращать художественную литературу в манную кашу? Или — отправляться в дальние плавания с неизвестным еще пунктом прибытия? Плавания, в которых будут и свои штормы, и штили, и гавани. В плавания со своими не всегда предсказуемыми, но реальными опасностями и предсказуемыми, но не всегда случающимися радостями.

Выдающиеся представители отечественной филологии благословляли нас на плавания, испытывающие крепость нашего учительского духа, крепость веры в учеников, в искусство, в русскую классику!

…Всё небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно…

Замечательная картина. И видимо, навеяна она сладкими мечтами чеховского Ваньки, которому в рождественскую ночь, быть может, снилось, как внимательно будут его читать. Читать и перечитывать… Всё внимательнее и внимательнее…

Теория РЕЖИССУРЫ УРОКА → Мастерство КОНСТРУИРОВАНИЯ и проведения дидактических игр

[2] Разбор ПОЛЁТОВ → Литература

[3] Сам себе РЕЖИССЁР → ДОП.образование (кружковая работа) → yчительская ПОДСОБКА

Записи не найдены